Région : L'ensemble du Québec

150 000 manifestant-es à la défense des salarié-es du secteur public

Solidaires des travailleuses et travailleurs du Front commun et inquiètes face au démantèlement de l’État québécois, plus de 150 000 personnes ont manifesté dans les rues de Montréal en appui aux revendications des 400 000 salariés des secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la fonction publique et des organismes gouvernementaux présentement en négociation pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

Jamais une manifestation syndicale n’avait rassemblé autant de personnes que celle organisée par le Front commun CSN-FTQ-SISP du 3 octobre 2015. 150 000 personnes, c’est toute une démonstration de force!

Une réponse à nos aspirations ?

Le 24 septembre dernier, le comité national des jeunes de la CSN ainsi que divers intervenants et groupes de la société civile œuvrant auprès des jeunes ont été invités à participer à une consultation publique sur le projet de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse.

Le comité s’est penché sur les quatre axes d’intervention proposés dans le document, soit de saines habitudes de vie ; un milieu favorable à la persévérance et à la réussite scolaires ; des jeunes prêts pour le travail et une économie prête à les accueillir ; et une citoyenneté active et plurielle.

La politique qui oriente les actions jeunesse remonte à plus de 15 ans. On se souvient qu’en 2013, Léo Bureau-Blouin avait lancé une vaste consultation pour actualiser cette politique. La CSN avait participé à cet exercice en revendiquant principalement l’élimination des clauses de disparité de traitement — dites « clauses orphelin », y compris dans les régimes de retraite et d’assurance. De plus, la CSN était intervenue auprès du Secrétariat de la jeunesse sur toute la question de la précarité au travail en lien avec la prolifération des agences de placement et des nouvelles formes de travail atypique.

La CSN doute toutefois de la volonté du gouvernement de répondre aux aspirations de la jeunesse. En effet, il est clairement indiqué dans le document de consultation que la politique jeunesse doit respecter la « discipline budgétaire » imposée par le gouvernement. De plus, le gouvernement a décidé ce printemps de cesser le financement des forums jeunesse régionaux. Pourtant, ces lieux de démocratie et de concertation favorisent non seulement la participation citoyenne des jeunes, mais leur permettent de faire entendre leur voix.

Les jeunes se mobilisent

Aujourd’hui, dans un contexte d’austérité et de compressions budgétaires, les jeunes de la CSN se mobilisent avec d’autres groupes pour faire connaître leurs diverses préoccupations qui touchent notamment à la vie démocratique, à l’accès aux études, à la réussite scolaire et au marché du travail.

Deux éléments sont prioritaires pour le comité dans cette consultation. D’abord, il faut redonner à l’éducation ses lettres de noblesse, en particulier à l’éducation publique. Les réseaux de l’éducation souffrent des multiples coupes budgétaires. Il faut que ça cesse ! On doit améliorer l’accès aux études supérieures en la rendant gratuite et continuer à offrir une diversité de services et de formations dans les divers réseaux éducatifs partout au Québec.

Le gouvernement doit également s’assurer du respect de l’interdiction de l’utilisation des « clauses orphelin », inscrite dans la Loi sur les normes du travail, y compris dans les régimes complémentaires de retraite et les régimes d’assurance collective. Il doit aussi légiférer pour mettre fin aux disparités de traitement sur la base du statut d’emploi : c’est une question d’équité intergénérationnelle. Enfin, les jeunes revendiquent une loi-cadre en conciliation famille-travail-études qui faciliterait l’accès aux services de garde en bonifiant l’offre et en assurant la gratuité de ces services pour les familles à faible revenu.

Quand exister rime avec résister

Alors que l’occupation de la Palestine s’intensifie dans l’indifférence de la communauté internationale ou pire, comme dans le cas du Canada, avec un appui sans équivoque à Israël, le Centre international de solidarité ouvrière a organisé un stage intersyndical afin d’éduquer le public sur l’injustice du sort réservé au peuple palestinien, la violation systématique du droit international par Israël, la complicité de gouvernements et d’entreprises étrangères à l’occupation et, enfin, la création de liens de solidarité avec le peuple palestinien.

Imaginez que vous n’avez plus le droit d’emprunter l’autoroute 20, que vous vous retrouvez séparé de vos proches ou de votre travail par un mur de neuf mètres de haut, que vous devez emmagasiner l’eau dans une citerne et l’économiser pendant 20 jours, que votre enfant de 10 ans est emprisonné pour vous punir de votre activisme politique… Cauchemar, n’est-ce pas ? Ce sont pourtant quelques exemples comparables à la réalité palestinienne.

Une occupation planifiée

La stratégie israélienne repose sur la segmentation par divers moyens des territoires palestiniens et sur l’occupation d’un maximum d’espace en Cisjordanie. D’abord, en redéfinissant Jérusalem comme capitale d’Israël. La ville est désormais séparée de la Palestine par le mur de l’Apartheid qui inclut les colonies israéliennes, mais qui exclut les villages palestiniens. Ce mur isole Gaza et les territoires palestiniens en Cisjordanie, son tracé ne suit pas la frontière : Israël accapare ainsi illégalement des terres et plusieurs sources d’eau. Par ailleurs, les colonies se multiplient depuis les années 1970 au point où l’on compte plus de 500 000 colons en Palestine. Israël s’approprie la vallée du Jourdain, zone la plus fertile du pays, où l’on trouve presque exclusivement des entreprises israéliennes ou étrangères. Enfin, un système de routes parallèles a été construit en Cisjordanie, l’un pour les Palestiniens, l’autre pour les Israéliens. Pour entrer à Jérusalem, les Palestiniens doivent franchir le point de contrôle de Kalandia. Leur véhicule sera alors inspecté ; ils devront entrer dans un édifice avec ce qu’ils transportent, que ce soit pour leur journée de travail ou pour visiter de la famille ; ils seront passés aux rayons X ; ils pourront être interrogés, et on pourra leur interdire l’entrée, même s’ils détiennent des papiers en règle.

Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant que l’économie palestinienne batte de l’aile. Il manque cruellement d’emplois, les conditions de travail sont mauvaises et la pauvreté croissante. Une personne sur huit seulement qui entre sur le marché du travail trouve un emploi, et c’est plus difficile pour les femmes, qui doivent composer avec l’oppression d’une société patriarcale.

Entre résilience et résistance

On ne pourrait s’y prendre autrement pour faire disparaître un peuple. Difficile de croire encore au processus de paix lorsqu’on prend la mesure de la planification de l’occupation, et des sommes colossales investies par Israël pour la réaliser.

Pourtant, nous avons découvert une population attachée à son territoire, qui porte encore l’espoir d’une libération. Plusieurs s’activent dans la résistance pacifique, comme à Bil’in où une marche contre l’occupation a lieu chaque vendredi depuis 11 ans, au camp de réfugiés Aida où l’on favorise l’expression des jeunes par les arts, à Ramallah où les organisations palestiniennes coordonnent la campagne mondiale « Boycott, désinvestissement et sanctions » à laquelle la CSN vient d’adhérer, et partout ailleurs en Palestine, où l’on dit qu’ici, l’existence est déjà une forme de résistance.

Une question toujours d’actualité

Depuis plus de trente ans déjà, la CSN a été de toutes les luttes pour mettre de l’avant des revendications et des propositions novatrices tant au regard de l’adoption que de l’application de la Loi sur l’équité salariale. L’année 2015 marque un nouveau jalon dans l’application de cette loi.

C’est en effet au plus tard le 31 décembre prochain que la majorité des employeurs devront avoir réalisé un deuxième exercice d’évaluation du maintien de l’équité salariale. Pour ce faire, ils doivent identifier les changements survenus dans l’entreprise et vérifier si des écarts salariaux discriminatoires se sont recréés. Si oui, ils devront les corriger.

La Loi sur l’équité salariale devait permettre l’élimination des écarts salariaux discriminatoires à l’égard des personnes qui occupent un emploi à prédominance féminine. Au-delà des discours, cette loi avait comme objectif fondamental de concrétiser la revendication du salaire égal pour un travail de valeur équivalente.

Près de 20 ans après son adoption, les femmes du Québec ne reçoivent toujours pas une rémunération égale à celle des hommes. Au Québec, l’écart salarial horaire moyen entre les hommes et les femmes a quelque peu diminué. Cependant, lorsqu’on compare l’écart de rémunération hebdomadaire, il demeure toujours très important même s’il est passé de 25 % à 20,85 % entre 2004 et 20141. La question de l’équité salariale garde donc toujours sa pertinence !

Une démarche à sens unique

L’équité salariale indiquait que parmi les entreprises ayant rempli leur déclaration annuelle obligatoire en 2014, 83 % disent avoir réalisé l’équité et 87 % disent avoir réalisé l’évaluation du maintien une première fois en 2010. Cependant, près de 40 % d’entre elles n’ont pas rempli leur déclaration obligatoire. Les petites entreprises de 10 à 49 salarié-es sont celles qui accusent le plus grand retard.

Dans le cas de l’évaluation du maintien de l’équité salariale, l’employeur a la possibilité de procéder seul ou de réaliser l’exercice avec le syndicat. Malheureusement, depuis 2010, de nombreux employeurs ont évalué le maintien sans la contribution des syndicats. Lorsque c’est le cas, les affichages sont souvent laconiques et parfois incomplets. Les salarié-es et leurs syndicats ont souvent du mal à valider si l’exercice réalisé est conforme à la loi.

Il est donc important pour l’ensemble des syndicats de la CSN de garder l’œil ouvert, de solliciter les employeurs relativement à leur intention de procéder seuls ou non à l’opération de maintien de 2015 et de prendre connaissance des affichages au cours des prochains mois afin de valider leur conformité à la loi en fonction de la réalité de l’entreprise. Si les délais ne sont pas respectés, ou encore si l’exercice n’est pas conforme aux exigences de la loi, une plainte pourra être déposée à la Commission de l’équité salariale à la suite de l’affichage des résultats.

La discrimination systémique est la plus insidieuse de toutes les formes de discrimination, car elle est souvent invisible et intentionnelle. Elle est difficile à identifier car elle est enracinée dans la culture des organisations et dans les systèmes de rémunération. Elle réside dans nos préjugés, notre culture, les stéréotypes et notre manière d’appréhender la réalité. Pour l’éradiquer, une démarche rigoureuse et systématique doit donc être mise en place.

Un coup de pouce aux patrons

Comme une pierre de plus dans l’édification de son programme de démantèlement de l’État, le gouvernement a adopté, en juin dernier, un projet de loi qui marque la disparition de la Commission de l’équité salariale, de la Commission des normes du travail et de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

Voulant démontrer à tous ses « capacités de gestionnaire », le gouvernement a, dans la précipitation et avec un manque d’analyse flagrant, improvisé une fusion d’organismes en arguant l’efficacité et l’efficience. Cette fusion n’est pas anodine. Comme un contaminant, elle ne tuera pas, mais elle affaiblira le corps visé, en l’occurrence, celui des droits. Pour l’essentiel, ces organismes ont tous des responsabilités quant à l’application de lois qui confèrent des droits importants aux travailleuses et aux travailleurs. Le droit à la reconnaissance de la valeur du travail des femmes, celui à un travail décent par l’imposition de normes minimales et celui de travailler dans un environnement où les risques pour la santé et la sécurité sont, dans la mesure du possible, éliminés, constituent des valeurs partagées par l’ensemble de la société. Ainsi, dans un souci allégué de « rationalisation et de rigueur », le gouvernement s’en prend, encore une fois, plus particulièrement aux femmes ainsi qu’aux travailleuses et aux travailleurs non syndiqués.

Le gouvernement a aussi profité de l’occasion pour changer significativement les règles du jeu concernant l’encadrement légal des recours en matière de santé et de sécurité du travail : l’abolition des assesseurs et la création d’un tribunal administratif du travail sont deux exemples de changements qui nous inquiètent, notamment au regard d’un meilleur accès à la justice et du maintien des expertises.

Sauver la mise

Entre les premières intentions du gouvernement et l’adoption de la loi, il faut reconnaître que nos actions n’ont pas été vaines et que nous sommes parvenus, avec l’aide de l’opposition officielle, à améliorer singulièrement la proposition gouvernementale. Ainsi, nous avons obtenu le maintien du paritarisme comme élément fondateur de la nouvelle commission et la création d’une vice- présidence dédiée aux questions relatives à l’équité salariale, qui sera nommée après consultation des organisations syndicales et des associations d’employeurs. Le gouvernement a aussi consenti à garder intact le processus décisionnel lors du traitement des plaintes en matière d’équité salariale, tout comme il a reconnu la nécessité de confier à une autre vice-présidence la responsabilité des normes du travail. En ayant obtenu des modifications dans la gouvernance de l’organisme et l’implantation de deux comités afin d’assurer le suivi des activités et de participer à l’élaboration des orientations en matière d’équité salariale, d’une part, et de normes minimales du travail, d’autre part, nous nous sommes assurés d’une réelle capacité d’intervention sur ces enjeux.

Investir les lieux, faire reconnaître nos droits

Difficile de ne pas voir dans cette réforme une main tendue vers les employeurs et une façon de réduire le rôle de l’État. Ainsi, le respect de droits aussi fondamentaux que ceux qui sont sous la responsabilité du nouvel organisme ne pourra être assuré sans une vigilance de tous les instants. Notre présence au sein du conseil d’administration et des comités de partenaires doit être vue comme une occasion d’amener le gouvernement et les employeurs à mieux se comporter. Le gouvernement peut bien agir sur les structures, il devrait savoir que cela n’altérera en rien notre volonté de défendre bec et ongles les acquis historiques des travailleuses et des travailleurs et d’endiguer tout recul des droits des personnes non syndiquées.

Sauver des vies, dans l’ombre

Yasmine Leclerc est technologiste médicale. La diplômée du collège de Rosemont travaille au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine à Montréal depuis maintenant quatre ans.

Ils sont près de 250 technologistes médicaux à travailler dans les nombreux laboratoires du prestigieux CHU Sainte-Justine. Yasmine, elle, se promène entre les laboratoires de microbiologie, de virologie, de banque de sang et d’hémostase. Elle analyse les prélèvements faits auprès des jeunes patientes et patients de l’hôpital, soit les adolescents, les enfants, les bébés et les prématurés. Les analyses menées serviront à identifier le problème de santé, donc le traitement à administrer. Les résultats doivent être précis. Pas de place à l’erreur, car des vies en dépendent. « Parfois, les résultats de nos analyses doivent être transmis très rapidement. C’est le cas pour les patients de l’urgence ou en salle d’opération. Mais malgré la gravité de la situation, on se doit de rester en contrôle et de maîtriser parfaitement les opérations techniques », explique la jeune femme. Les technologistes médicaux doivent être minutieux et en pleine possession de leurs moyens. Ils doivent aussi être polyvalents, car ils sont appelés à travailler dans des dizaines de laboratoires différents. « Il faut avoir une maîtrise parfaite de l’ensemble des tâches que nous avons à accomplir. Il faut aussi être flexible, car nos horaires sont atypiques. À Sainte-Justine, les laboratoires roulent 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Il faut pouvoir s’adapter », explique Yasmine.

Défis pour la profession

En ces temps d’austérité, le système de santé québécois se fragilise de plus en plus. La profession de technologiste médical n’est certes pas à l’abri des coupes budgétaires. « Notre métier est particulièrement affecté, explique la technologiste. Les formations sont de moins en moins disponibles. Les étudiants qui sont sur le point d’être diplômés n’arrivent plus à se trouver des stages. Les hôpitaux manquent de personnel pour les encadrer. La relève se fait rare et pourtant nous savons que beaucoup de technologistes partiront à la retraite sous peu. » Sans compter la sécurité d’emploi qui est quasi inexistante. Les hôpitaux ouvrent très peu de postes de technologiste médical et les listes de rappel sont longues. Les jeunes diplômés doivent se contenter d’horaires irréguliers. « Les coupes dans les laboratoires entraînent aussi un allongement des délais d’analyse », note Yasmine Leclerc.

Optilab

Le projet Optilab, dernier lapin en lice à être sorti du chapeau de Gaétan Barrette, inquiète sérieusement Yasmine Leclerc. Le plan consiste à centraliser les laboratoires existants en créant des mégalaboratoires dans lesquels on procédera aux analyses des autres hôpitaux. Dans la grande région de Montréal, par exemple, les analyses seront concentrées au CHUM et au CUSM. L’Hôpital Sainte-Justine pourrait voir ces activités réduites de 48 %.

« En centralisant les analyses dans quelques mégalaboratoires, on augmente de beaucoup le transport des échantillons. Du même coup, les risques de perdre ou d’endommager les échantillons montent en flèche, explique Yasmine Leclerc. Et c’est sans compter les déplacements de technologistes vers d’autres établissements ou les pertes d’emplois qui les frapperont de plein fouet », dénonce-t-elle.

Yasmine est tout de même heureuse au travail. Même si le plus souvent elle manipule des machines et est rivée à son microscope, elle sait qu’elle fait une différence. « Même si je ne suis pas en contact direct avec les patients, j’y trouve mon compte amplement. Quand une analyse urgente entre au labo, c’est toute l’équipe qui met son savoir en œuvre pour sauver le petit être humain, qui, quelque part à un étage de l’hôpital, a besoin de nous. »

Une profession empreinte d’humanité

« En 22 ans de carrière, je peux vous dire que j’en ai vu de toutes les sortes. J’ai recueilli des confidences, reçu des sourires et vu bien des larmes couler. Mais, malgré les difficultés, je sais que je fais du bien aux gens. Et ça, c’est ma véritable paye. »

Hélène Boivin est préposée aux bénéficiaires (PAB) dans un hôpital des Basses-Laurentides. Son métier, elle le pratique depuis 1993, d’abord en CHSLD, puis en centre hospitalier. « C’est un métier extrêmement exigeant. Ce n’est pas pour rien que beaucoup de jeunes abandonnent. Ça demande un sens aigu de l’organisation et beaucoup de débrouillardise. »

Trouver l’équilibre

Après des années de pratique, Hélène Boivin a réussi à trouver un équilibre au travail. Entre la cadence imposée par les employeurs et l’importance de prendre le temps de prodiguer de bons soins, les PAB angoissent souvent. « Au début, on stresse énormément. On se demande comment on arrivera à accomplir les tâches qu’on nous demande sans rien oublier. On doit souvent faire face aux imprévus, comme stabiliser un bénéficiaire en crise ou en convaincre un autre de prendre son bain, alors qu’on n’avait pas prévu ce temps à notre horaire. Il faut constamment se justifier auprès de nos supérieurs si l’on n’a pas réussi à tout faire ce qu’on nous demande », explique la préposée. Mais à force de se répéter qu’elle n’est pas un robot et qu’elle ne gère pas des objets, mais bel et bien des êtres humains, Hélène Boivin a finalement appris à prendre son temps. « Quand on est “régulière” dans un département, c’est plus facile. Les liens de confiance se créent, on connaît mieux nos patients, on sait qu’il faut déposer le verre d’eau à droite plutôt qu’à gauche. L’importance de ces détails s’acquiert lentement, mais sûrement. »

S’affranchir

Pour Hélène Boivin, le travail d’équipe est primordial. D’abord avec les autres PAB, mais aussi avec les membres de l’équipe de soins, soit les infirmières auxiliaires et les infirmières. Trois rôles distincts, trois rôles essentiels. « Les PAB se décrivent souvent comme les yeux et les oreilles de l’infirmière. Je trouve que c’est réducteur. Moi je pense que nous sommes nos propres yeux et nos propres oreilles, lance sur un ton convaincu Hélène Boivin. Je crois que c’est à nous de changer la perception que nous avons de nous-mêmes. Le jour où nous serons pleinement conscients de l’importance de notre travail, les préjugés vont disparaître. Les infirmières ont pris des années à faire comprendre qu’elles n’étaient pas au service des médecins. Les préposé-es ne sont pas au service des infirmières. Ils sont au service des usagers. C’est une façon beaucoup plus valorisante de voir son travail. Et j’encourage les PAB, particulièrement les jeunes, à évoluer en ce sens. »

D’humain à humain

Être préposé-e aux bénéficiaires, c’est bien sûr donner des soins. Mais c’est aussi être en relation intime avec un être humain. Écouter, sécuriser, approcher, discuter, orienter, observer ne sont que quelques-unes des tâches qui incombent aux PAB. « Avec le temps, j’ai réussi à me faire une carapace. À toujours garder une certaine distance entre mes patients et moi. C’est essentiel pour moi, mais aussi pour eux. Si je fondais en larmes à la moindre difficulté, ça découragerait mes patients. Je me dois de leur transmettre une assurance. Ils ont besoin d’être sécurisés, de se sentir en confiance », note-t-elle.

Avec du recul, lorsqu’Hélène pèse le pour et le contre, elle arrive à la conclusion que le métier de PAB est un très beau métier. Que les liens véritables qu’elle tisse avec ses patients et les moments d’intenses émotions que la profession lui fait vivre amenuisent les inconvénients. « On devient les enfants de nos patients. On les voit presque plus souvent qu’eux. Quand quelqu’un qui est à la fin de sa vie te confie un secret qu’il n’a jamais partagé avec personne, tu sais que tu fais bien ton travail. Faire le bien me remplit de fierté. »

Histoire d’une mobilisation ardue

La Loi sur l’assurance-emploi célèbre sa 75e année d’existence en 2015. Cette loi a été calquée sur celle de la Grande-Bretagne et adoptée en 1940 par le gouvernement de Mackenzie King sur fond de crise économique. Une première canadienne qui résulte du pouvoir de l’action populaire et prouve la véracité du dicton « l’union fait la force ».

Durant la Grande dépression, le travail saisonnier est la cause d’un chômage endémique. Entre 1929 et 1933, le nombre de sans-emplois bondit de 105 000 à plus de 645 000. Dans la région de Montréal, on compte plus de 60 000 personnes sans travail. À cette époque, aucun programme fédéral centralisé ne compense les pertes d’emplois. Le modèle des Poor Laws britanniques (allocations pour les pauvres) façonne les politiques d’assistance publique au Canada. Au Québec, l’Église et les organismes qui gravitent autour d’elle se chargent de venir en aide aux indigents. « L’Église s’occupait de toutes les formes de pauvreté, excepté celle causée par le chômage », souligne l’historien et auteur Benoît Marsan.

Les gouvernements mettent alors en place le Secours direct, un programme temporaire visant, en principe, à fournir logement et nourriture à la population dans le besoin. Dans les faits, l’accès à cette assistance était largement réservé aux pères de famille, perçus comme des pourvoyeurs responsables de subvenir aux besoins des leurs.

Camps de travail et travaux forcés

En 1932, le gouvernement conservateur de R.B. Bennet crée des camps de travail à travers le pays. « On cherchait à éviter les soulèvements que risquaient de provoquer les chômeurs itinérants en les éloignant des villes, explique Jean Ayotte du Comité chômage de l’Est. S’ils refusaient de s’y rendre, l’aide leur était refusée. »

Plus de 20 000 chômeurs au Canada se retrouvent dans ces camps où ils sont mal logés, mal nourris, en plus d’être soumis à une discipline militaire et de ne retirer qu’un salaire dérisoire de 20 cents par jour. En 1933, un chômeur est tué par un policier lors d’une éviction de logement à Montréal. Le 4 avril 1935, plusieurs grèves se déclarent dans les camps de la Colombie-Britannique, appuyées par des dizaines d’organisations politiques et syndicales. Peu après, les actions s’intensifient ; à Vancouver, des confrontations éclatent entre les forces de l’ordre et les grévistes appuyés par la population. L’exaspération des travailleurs est à son comble.

Pour accentuer leurs revendications, les grévistes entreprennent une longue marche vers la capitale fédérale. Afin d’en accélérer le rythme, des manifestants s’accrochent à des trains qui se dirigent vers Ottawa. Le 14 juin 1935, plus de 1500 marcheurs arrivent à Régina ; d’autres contingents les suivront. Quelques jours plus tard, l’Ontario et le Québec entrent dans la ronde des grèves : à la base de Valcartier en construction, 1900 chômeurs refusent de travailler. Le 1er juillet 1935, les autorités fédérales et la GRC interviennent à Régina et déclarent illégale cette traversée pancanadienne en vertu du Code criminel. L’initiative fortement répressive provoque une émeute où l’on dénombre plusieurs personnes arrêtées, blessées et même la mort d’un manifestant.

Peu de temps après, des marcheurs se préparent à prendre la route de Montréal vers Ottawa. L’administration municipale du maire Camilien Houde compte bien tuer dans l’œuf cette manifestation et déploie quelque 800 policiers qui resteront en service pendant tout l’été ; la ville interdit également les rassemblements de plus de trois personnes et ne tolère aucun regroupement dans les parcs. À Valleyfield, 200 personnes sont arrêtées. « Peu de gens ont réussi à se rendre à Ottawa, fait remarquer Benoît Marsan, en raison de la zone de sécurité organisée autour de Montréal qui les empêchait d’en sortir. »

L’inaction des gouvernements

Entre 1936 et 1939, la crise économique continue de sévir et la mobilisation se poursuit. Pour enrayer la grogne populaire, patrons et gouvernements mettent sur pied des programmes de travaux publics : le Jardin botanique et autres parcs, des bases militaires comme celle de Valcartier et des infrastructures routières sont le résultat du labeur des chômeurs forcés de travailler dans des conditions exécrables. « Au final, ces travaux rapportaient encore moins que le Secours direct », souligne Jean Ayotte.

En cherchant à interrompre la mobilisation par la répression, le gouvernement a provoqué la révolte chez les chômeurs. Ce faisant, il a encouragé dans presque tous les camps du pays la création d’un réseau d’activistes sensibles à des idées plus radicales. À Montréal, des militants de divers horizons politiques se sont unis dans les conseils de quartier et les comités de chômeurs pour protester contre leur situation misérable par une série d’actions directes (occupations, grèves, confrontations, éducation populaire). Celles-ci s’inspiraient notamment du programme du Parti communiste du Canada et de la CCF, ancêtre de l’actuel NPD, tous deux acteurs de la lutte des sans-emplois à l’échelle du pays.

En 1940, après plusieurs années de pression, les demandes des chômeurs et du mouvement ouvrier sont entendues et le régime fédéral d’assurance-chômage est finalement créé.

Une lutte sans merci

« L’adoption de politiques sociales comme celle de l’assurance-chômage pouvait stimuler la demande de biens. L’aile gauche du Parti libéral a fait pression sur son parti pour qu’il intervienne dans ce sens », relate l’historien Jacques Rouillard.

Le régime se fait donc de plus en plus en plus généreux jusqu’en 1970. Il se métamorphose ensuite en régime d’assurance-emploi et prend un virage radical. Dès lors, la mission de stimuler l’emploi surpasse celle de payer des prestations décentes aux chômeuses et chômeurs. En 1990, l’État se retire du financement du régime qui incombera désormais aux employeurs et aux salarié-es. Il l’utilisera sans gêne pour financer ses programmes de formation de la main-d’œuvre. « L’argent de la caisse doit servir à payer des prestations, pas à financer de la formation au service des seuls intérêts du patronat, dénonce Jean Ayotte. Et c’est sans compter les 57 milliards détournés par les libéraux pour assainir les finances publiques. »

On assiste ensuite en 1994 à de sérieuses baisses de prestations et au resserrement de l’admissibilité au régime. La réforme de 2012, elle, contraint notamment les chômeuses et les chômeurs à accepter des emplois moins bien payés dans un rayon allant jusqu’à cent kilomètres de leur domicile.

Même si les dernières manifestations contre la réforme Harper sont restées lettre morte, elles permettent de garder une note d’espoir sur le sort des chômeuses et des chômeurs. Car une leçon doit être tirée des mobilisations des années 30 et de la grande marche vers Ottawa : la persistance dans la lutte porte ses fruits, même si ceux-ci peuvent être longs à cueillir.

LE RÔLE DE LA CSN

En 1928, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (CTCC), ancêtre de la CSN, vote des résolutions pour la création d’une assurance contre le chômage et introduit expressément une telle demande dans un mémoire. Par la suite, la CTCC, devenue la CSN en 1960, continue à revendiquer régulièrement l’amélioration du régime. Plus tard, au tournant des années 70, la CSN et le Conseil central de Montréal haussent le ton face aux attaques que commence à subir le régime d’assurance-chômage. Michel Chartrand se bat pour un syndicat de chômeurs et appuie la création de groupes de défense des sans-travail. La CSN a aussi fortement milité contre les restrictions et compressions de la réforme de 1994 et a multiplié les actions de protestation au sein de la Coalition contre le saccage de l’assurance-emploi lors de la réforme de 2012. En 2007, la Cour suprême avait accepté d’entendre sa cause contre le fédéral au sujet du détournement des fonds de la caisse pour réduire le déficit.

Défendre le français comme langue de travail

Le deuxième Forum mondial de la langue française (FMLF) auquel participait une délégation de la CSN s’est tenu à Liège en juillet dernier. La Confédération syndicale internationale (CSI), par l’entremise de son réseau de la francophonie syndicale, y prenait également part. On y a notamment discuté de la langue comme outil idéologique, de la place du français au travail et des possibilités de tisser des liens de solidarité internationale grâce à la francophonie syndicale.

Le réseau de la francophonie syndicale soutient que l’Organisation internationale de la Francophonie doit faire du français, langue de travail, l’un des enjeux prioritaires à défendre auprès des employeurs et des gouvernements. Michel Paré, du STT du Bonaventure (CSN), et Benoît Pépin, du STT de Sonaca (CSN), ont présenté les moyens concrets développés par les syndicats de la CSN pour franciser les milieux de travail du Québec.

Plusieurs de nos camarades africains et haïtiens n’ont pu se présenter à cet événement, faute d’avoir réussi à obtenir un visa. Il est condamnable qu’à l’heure de la mondialisation, des syndicalistes se voient encore refuser le droit de participer à de tels forums alors que les biens circulent sans entraves.

Même combat

Pour la première fois, la presque totalité des 130 000 membres de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) renouvellent en même temps leur entente ou leur convention collective, échue depuis le 31 mars 2015. Aux 110 000 syndiqué-es du réseau public de la santé et des services sociaux, membres du Front commun, qui négocient avec le Conseil du trésor, s’ajoutent plus de 18 000 travailleuses et travailleurs issus de quatre secteurs privés qui se sont arrimés au secteur public. Pour 2015 à 2018, ils demandent des hausses salariales de 13,5 %, soit annuellement 2 % en rattrapage, 2 % pour la protection contre l’inflation et 0,5 % pour l’enrichissement.

Principaux enjeux de négociation

Le secteur des services préhospitaliers regroupe 3 400 paramédics, répondants et répartiteurs médicaux d’urgence et membres de personnel de soutien. Ils réclament une hausse de la cotisation des employeurs au régime de retraite, une progression plus rapide dans les échelons salariaux et l’amélioration des primes de soir et de nuit. Une diminution de la charge de travail et l’abolition des horaires de faction en région figurent parmi les autres demandes. Au moment d’écrire ces lignes, les négociations n’avaient pas encore débuté.

Environ 10 500 travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance (CPE) amorceront bientôt leur négociation. Ce sont des éducatrices, mais aussi des responsables de l’alimentation, des secrétaires et des commis- comptables, du personnel de soutien pédagogique et des agentes de conformité.

En plus d’une augmentation de salaire, ces syndiqué-es revendiquent un relèvement de la contribution des employeurs au régime d’assurance collective. La prévention en santé et sécurité au travail, le droit à une représentation du personnel au conseil d’administration et la reconnaissance des congés annuels d’un CPE à un autre forment l’essentiel des demandes ciblées.

Quelque 1200 ressources intermédiaires, de type familial et familles de proximité (RI-RTF) sont membres de la FSSS. Ces ressources hébergent à leur domicile un maximum de neuf personnes aux prises avec une déficience physique ou intellectuelle, des personnes âgées en perte d’autonomie et des jeunes en difficulté. Il s’agit d’un secteur atypique visé par une loi particulière sur la reconnaissance et le régime de négociation.

Outre une hausse de leur rétribution conforme aux augmentations négociées par le Front commun, les RI-RTF veulent obtenir des améliorations en matière de procédure de remplacement lors de congé, une plus grande stabilité et le maintien du caractère familial de la ressource, ainsi qu’un renforcement des comités de concertation pour mieux baliser le règlement des mésententes avec les établissements du réseau public.

De leur côté, 3300 responsables d’un service de garde en milieu familial (RSG) accueillent à leur domicile des enfants de zéro à cinq ans (un maximum de neuf), moyennant une subvention du ministère de la Famille. Il s’agit également d’un secteur atypique visé par une loi particulière sur la reconnaissance et le régime de négociation.

Leur entente collective étant échue depuis la fin 2013, les RSG réclament l’équité avec leur comparateur, les éducatrices en CPE au premier échelon (non formées), suivi des augmentations négociées par le Front commun. Au moment d’écrire ces lignes, les RSG ont conclu une entente de principe comportant notamment un mécanisme pour réévaluer leur rémunération à la lumière des avantages consentis à leur comparateur.

Le pari de Paris

Les ravages du chaos climatique se font déjà sentir à travers le monde. Plus que jamais, les pays membres des Nations unies doivent s’entendre sur un accord universel et contraignant sur le climat pour atténuer les effets dévastateurs des changements climatiques. L’enjeu est de taille.

C’est sur le thème « Il n’y a pas d’emploi sur une planète morte » que la CSN ainsi que d’autres syndicats affiliés à la Confédération syndicale internationale (CSI) se sont réunis en septembre dernier à Paris en préparation de la prochaine Conférence des parties (COP) des Nations unies qui s’y tiendra en décembre. Le message du mouvement syndical ne pourrait être plus clair : nous n’avons plus de temps à perdre face aux changements climatiques. En œuvre depuis 1992, la 21e séance de négociation de la COP est de loin la plus importante de son histoire.

Avec l’abandon du protocole de Kyoto et l’absence marquante de dialogue depuis la COP15 de 2009 à Copenhague, les gouvernements ne se laissent aucune marge de manœuvre pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement à 2°C par rapport au standard préindustriel.

À l’évidence, nous sommes bien loin de la conclusion d’un accord. Lors de la dernière séance de négociation, qui s’est tenue à Lima en 2014, les parties se sont entendues sur un seul paragraphe de la convention-cadre.

« Les États jouent un jeu très dangereux », constate Anabella Rosemberg, coordonnatrice de la CSI et responsable de la présence du mouvement syndical dans le cadre des négociations climatiques. « Le constat n’est pas brillant. Les négociations internationales connaissent un moment assez difficile. Certains pays, dont le Canada, bloquent systématiquement tout progrès. Ils tirent les autres États vers un seuil si bas que le processus ne peut plus fonctionner. »

Pour Pierre Patry, trésorier de la CSN et responsable du dossier environnement, il est primordial que le gouvernement fédéral assume un rôle de leader dans la lutte aux changements climatiques.

« C’est inadmissible que le Canada nuise aux négociations internationales. Sous le règne de Stephen Harper, le Canada a reçu le prix “Fossile de l’année” pendant cinq années consécutives pour s’être démarqué comme le pays le plus perturbateur lors des négociations, déplore M. Patry. Nous devons adhérer à l’établissement de cibles ambitieuses de réduction de gaz à effet de serre (GES). Le développement durable ne peut pas s’appuyer sur l’exploitation d’une ressource aussi dommageable que celle des sables bitumineux. Le nouveau gouvernement doit comprendre que le temps est compté et agir en conséquence. »

Scientifiques à bout de souffle

« Les parties doivent absolument conclure une entente, et au plus vite », insiste la Dre Isabella Valicogna, professeure en science du système terrestre à l’Université de Californie à Irvine et scientifique au laboratoire de recherche sur la propulsion de la NASA. « En tant que scientifique, j’observe la dévastation climatique quotidiennement, le manque d’action est stupéfiant. Nous avons enclenché des changements qui dureront plus de 100 ans. On peut les ralentir, les atténuer, mais pas sans un accord universel et contraignant. »

Mme Valicogna étudie les cycles de l’eau de l’Arctique en lien avec les changements climatiques. « Les couches de glace fondent beaucoup plus rapidement que prévu », prévient-elle. « Même l’objectif de limiter la hausse de la température à 2°C engendrera des conséquences monumentales. En observant le passé, nous savons que des conditions semblables ont existé il y a 100 000 ans. À l’époque, une hausse de 1°C à 1,5°C a suscité une montée de 5 à 6 mètres du niveau de la mer. Nous ne devrions plus nous demander si les mêmes conséquences se répèteront, mais plutôt la vitesse à laquelle elles se produiront. »

Peuples appauvris : proies du climat

Les changements climatiques risquent de déchaîner des crises importantes sur la planète et ce sont les pays et les communautés les moins nantis qui subiront le pire des dommages.

« Le réchauffement climatique met davantage en danger les pays pauvres », explique Isabella Valicogna. « Les régions côtières seront méconnaissables après la montée du niveau de la mer. Seulement au Nigéria, plus de 20 millions de personnes résident près de la mer. Une crise climatique, c’est aussi une crise de migration, une crise humanitaire », déplore la scientifique.

La sécurité des peuples à risque est un enjeu incontournable pour la CSI. « Il faut protéger les communautés et les travailleurs vulnérables. Nous voyons déjà que les sécheresses et les inondations affectent davantage les pays les plus pauvres, soutient Mme Rosemberg. Le combat du mouvement syndical, c’est d’obtenir une protection sociale pour ces populations. Un revenu familial garanti, l’assurance-chômage et un système de santé publique sont fondamentaux pour leur permettre d’affronter un avenir qui sera dur, très dur. »

Convergence des luttes

Pour la CSI, un succès à Paris ne sera pas tributaire du seul résultat des négociations, mais également de la capacité du mouvement syndical de mobiliser les travailleuses et les travailleurs à participer aux activités qui se dérouleront lors de la Journée mondiale d’action le 29 novembre. La CSN invite d’ailleurs ses membres à prendre part à l’action qui se tiendra à Ottawa.

« Il faut unir les causes. Le chaos climatique ne doit pas être une option, affirme Mme Rosemberg. Nous devons sensibiliser les travailleurs aux enjeux environnementaux en leur démontrant les liens qui existent entre le climat, la justice, les emplois et la solidarité. La lutte ne peut plus être limitée à l’environnement, l’emploi ou l’éducation. Les groupes sociaux doivent développer une vision du monde qui exclut du pouvoir les forces qui encouragent notre dépendance aux hydrocarbures. »

Quoique le bilan climatique soit assez démoralisant, Isabella Valicogna y voit aussi un aspect positif, soit l’occasion de relever d’importants défis collectivement. « Oui, les bouleversements climatiques provoqueront beaucoup de détresse, mais cela nous fournira aussi de nouvelles occasions de luttes, avance-t-elle. De nouveaux emplois seront créés. La nouvelle génération veut travailler à développer des solutions, de nouvelles sources d’énergie renouvelable et des technologies capables de les transformer et de les stocker. »

Pour sa part, la CSN juge que la transition vers une économie verte se fait en partie à travers le syndicalisme. « Le développement durable, c’est la conjugaison entre le développement économique, les droits sociaux et le respect de l’environnement, explique Pierre Patry. Malheureusement, on oublie souvent le volet “droits sociaux” du développement durable. Bien qu’il soit important de nous assurer que les entreprises soient moins polluantes, nous devons aussi veiller à ce que les droits des travailleuses et des travailleurs soient préservés, tant pour les nouveaux emplois dits clean-tech que pour les emplois traditionnels. La meilleure façon de le faire, c’est en se syndiquant. »

Revendications syndicales

Chose certaine, la CSN, la CSI et leurs alliés comptent bien se faire entendre lors des négociations à Paris en décembre.

D’abord, le mouvement syndical pressera les parties de passer à l’action avant 2020. Puis, il exigera une feuille de route claire quant à l’engagement des pays industrialisés à verser 100 milliards de dollars de soutien par année aux pays en développement, pour finalement réclamer que les travailleuses et les travailleurs soient accompagnés dans la transformation de l’économie.

« Nous devons pouvoir organiser le changement vers une économie verte de façon à ce que les travailleurs y trouvent leur compte. Nous voulons participer activement à la transformation de nos systèmes de productivité et de nos modes énergétiques. Les travailleurs vont construire une économie à faible émission de carbone, et personne ne sera laissé de côté », conclut Mme Rosemberg.

À la défense de la bouteille brune

Voici la situation : vous devez choisir entre deux contenants de bière. Le premier est utilisable une seule fois et est récupérable à 71 %. Le second est réutilisable de 12 à 15 fois et son taux de récupération est de 98 %. Votre choix serait-il porté vers l’option écologique ? Et si on vous disait que la production et la récupération du second contenant génèrent plus du double d’emplois québécois que la mise en marché du premier, votre choix s’en trouverait-il confirmé ? Enfin, si on vous informait que les grands brasseurs tentent désespérément de faire disparaître le second contenant du marché, car il coûte plus cher à produire et à récupérer, seriez-vous indignés ?

L’entente sur la consignation et la récupération des contenants entre Recyc-Québec et les producteurs de bière s’apprêtait à être renouvelée au moment de mettre sous presse et devra concilier deux positions diamétralement opposées. Ainsi, les géants de l’industrie brassicole québécoise veulent favoriser l’utilisation du contenant à remplissage unique (CRU), comme les canettes d’aluminium. Les travailleurs de Labatt et de Molson, quant à eux, luttent pour l’instauration de mesures favorisant l’augmentation de la mise en marché du contenant à remplissage multiple (CRM), communément appelé « bouteille brune », pour des raisons autant économiques qu’écologiques.

Écologiquement parlant

Alors que la bouteille brune est réutilisable en moyenne 15 fois avant d’être récupérée à 98 %, la cannette d’aluminium n’est utilisable qu’une seule fois et est récupérée à 71 %. Selon le Bilan 2012 de la gestion des matières résiduelles au Québec de Recyc-Québec, le nombre de contenants de bière à remplissage multiple vendus a diminué de 34 % de 2005 à 2012, alors que le nombre de contenants de bière à remplissage unique vendus a augmenté de 179 % ! Ce changement comporte un coût environnemental. Une analyse menée en 2008 révèle que la valeur économique des bénéfices environnementaux associés au recyclage et à la récupération atteint plus de 750 millions de dollars au Québec, gain économique non négligeable.

Depuis plus de 25 ans, il existe une entente entre les fabricants de boissons et Recyc- Québec, qui prévoit des pénalités pour chaque CRU vendu au-delà de 37,5 % des ventes totales d’un producteur. En réalité, les brasseurs se soucient à peine de ces pénalités. En effet, puisque la récupération des bouteilles est de leur responsabilité, les brasseurs préfèrent de loin payer la maigre pénalité imposée par Recyc-Québec pour pouvoir produire plus de cannettes.

De l’argent bien investi

Pour les producteurs, la suppression des bouteilles brunes de l’industrie brassicole québécoise signifierait également une économie dans la main-d’œuvre. En effet, Sylvain Moreau, président du Syndicat des travailleurs de la Brasserie Labatt (CSN) estime qu’en moyenne 15 travailleurs s’affairent sur la chaîne de production de bouteilles brunes, comparativement à seulement 4 employé-es pour celle des canettes. « Il est évidemment question de préserver les emplois québécois dans ce secteur », explique-t-il, comptant défendre fermement cette position.

En luttant pour l’abolition des pénalités, les grands brasseurs tentent de se soustraire à leur obligation de réutiliser et de recycler les bouteilles brunes. Ils relèguent ainsi leurs responsabilités aux services publics de collecte sélective et, ultimement, à la population. Il est totalement inacceptable de supprimer l’option écologiquement et économiquement responsable pour une hausse de leurs revenus, mais au prix d’une perte de ceux de la collectivité.

La campagne de sensibilisation en cours est menée conjointement par les syndicats affiliés à la CSN, aux Teamsters et aux TUAC. Plus de détails à mieuxenbouteille.ca.

Le secteur public n’y échappe pas

Le 7 septembre 2015, jour de la Fête du travail, l’Organisation internationale du travail (OIT) affirmait que le précariat devient la norme dans le monde du travail. Les travailleuses et les travailleurs du secteur public québécois ne font pas exception : la sécurité d’emploi s’érode de plus en plus dans toutes les catégories d’emploi.

Les salarié-es à statut précaire représentent 35,5 % du personnel dans le secteur public, alors que 16 % d’entre eux travaillent à temps partiel. C’est donc dire que 51,5 % des salarié-es n’ont pas de sécurité d’emploi. Pour Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS), « il y a un gros problème avec l’obtention de la permanence dans le secteur public. Pour certaines personnes, la précarité prend la forme de contrats de travail de six mois ou d’un an qui peuvent se renouveler durant 15, voire 20 ans », affirme-t-elle.

Les effets de la précarité d’emploi sont très néfastes pour les travailleuses et les travailleurs, et ce statut comporte des conséquences qui peuvent s’avérer dramatiques : perte d’autonomie professionnelle, incapacité d’entreprendre des projets à long terme, insécurité financière, stress et détresse psychologique. « Lorsqu’on a un emploi précaire, on est beaucoup plus dépendant de la performance à court terme, ce qui crée une pression énorme. Avoir un horizon d’emploi sur le long terme permet de mieux répartir son travail dans le temps et ainsi de mieux gérer son stress. La solution la plus efficace pour régler ce problème serait d’ouvrir davantage de postes permanents », ajoute Mme Couturier.

La chercheuse estime que même si les précaires sont syndiqués et biens défendus par leur syndicat, individuellement, ils ressentent davantage de pression que leurs collègues permanents. « Il est aussi plus difficile de faire valoir ses droits. Un travailleur précaire hésite beaucoup plus à prendre des congés ou à porter plainte lorsqu’il est victime d’une injustice dans son milieu de travail », conclut-elle.

La formation continue dans le réseau collégial

Les enseignants de la formation continue donnent des cours le soir et sont souvent livrés à eux-mêmes. Pour Isabelle Bouchard, enseignante au cégep de Jonquière, « le secteur de la formation continue carbure à la précarité, on n’y trouve presque pas d’enseignants permanents ». À une certaine époque, les chargé-es de cours se servaient de la formation continue comme revenu d’appoint et travaillaient à temps plein ailleurs. Cette tendance s’est inversée. « L’étude que nous avons récemment réalisée démontre que 50 % des enseignants de la formation continue sont les mêmes profs précaires qu’on retrouve au régulier », confirme Isabelle Bouchard.

Les chargé-es de cours de la formation continue ne sont payés que pour leur enseignement. « Lorsqu’ils assistent à des réunions, ils sont payés de différentes façons, parfois on paie leur lunch ou on leur donne des jetons échangeables contre de l’argent. Les employeurs considèrent cette pratique comme de la rémunération. C’est scandaleux ! », s’indigne l’enseignante.

Précarité rime avec incertitude et stress. Les chargé-es de cours vivent cette pression chaque début de session. « Souvent, les enseignants se font appeler la veille pour donner un cours le lendemain. S’il n’y a pas assez d’étudiants qui restent inscrits au cours, on ne le rappelle pas. Il aura tout préparé pour rien, sans être payé », déplore-t-elle.

Des économies sur le dos des travailleuses

À la lumière des offres salariales qu’il a déposées aux 540 000 travailleuses et travailleurs du secteur public québécois, il est difficile de croire qu’il considère le travail de celles qui, encore plus que les hommes, portent à bout de bras les services à la population.

Couper coûte que coûte

Des conséquences directes se sont fait sentir sur les services offerts à la population ainsi que sur les conditions dans lesquelles des milliers de travailleuses et de travailleurs exercent leur profession. La négociation pour le renouvellement des conventions collectives des salarié-es du secteur public n’échappe pas à ces grandes tendances.

Tant dans les secteurs de l’éducation et de la santé et des services sociaux que dans les organismes gouvernementaux ou dans la fonction publique, les comités patronaux ont tous déposé des demandes de reculs (ou soulevé des « problématiques » menant à des reculs) attaquant directement les conditions de travail des travailleuses et des travailleurs et leur capacité à offrir des services de qualité.

Disponibilité, flexibilité, mobilité

Depuis quelques années, le réseau public fait face à des problèmes grandissants de pénurie et de rareté de main-d’œuvre. Ainsi, le gouvernement voudrait maximiser la disponibilité du personnel en accroissant sa flexibilité et sa mobilité par la révision de certaines clauses des conventions collectives. Par exemple, la partie patronale a formulé une demande visant à permettre aux employeurs d’imposer unilatéralement, sans consultation, des horaires atypiques afin de répondre à ses besoins de main-d’œuvre. La semaine de travail pourrait même être étalée sur « plus de cinq jours ».

Les heures supplémentaires sont également dans la mire du gouvernement. Ce dernier voudrait cesser de payer les heures effectuées après un quart normal de travail en étalant sur une semaine, voire sur une période de paye, le nombre d’heures normales. Ce ne sont que les heures travaillées en surplus sur cette période étalon qui seraient considérées comme supplémentaires. Comme le mentionne Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN, le gouvernement « aborde les problèmes complètement à l’envers. La pénurie de main-d’œuvre provoque un surplus d’heures supplémentaires et des excédents de coûts ? Pas de problème, nous dit le gouvernement, on va abolir le paiement des heures supplémentaires après un quart normal de travail. On a de la difficulté à trouver du personnel dans certaines régions ? Abolissons les primes de rétention instaurées pour répondre à ces situations particulières. Ce sont des mesures qui nous ramèneraient 30 ans en arrière. »

Le mirage du privé

Nos services publics ne souffrent pas seulement de leur sous-financement, mais également de leur mal-financement. L’actualité nous a offert son lot d’exemples de gaspillage des deniers publics dans la collusion, la corruption et le copinage. Les effets de la sous-traitance, de l’octroi de contrats en partenariats public-privé et du recours aux agences de placement sont bien documentés : perte d’expertise à l’intérieur de nos réseaux, dégradation de la qualité des services à la population et hausse de coûts pour l’État. Pourtant, le gouvernement persiste encore aujourd’hui dans sa volonté de privatiser notre réseau public : dans le cadre des négociations, le gouvernement souhaite abolir les lettres d’entente qui posent des balises au recours au privé.

Au diable l’autonomie professionnelle

Le mal-financement de nos réseaux publics s’exprime également par une croissance du nombre de cadres supérieure à celle du nombre des personnes salariées. Entre 2003 et 2013, le nombre de cadres dans le réseau de la santé a augmenté de plus de 26 % — une croissance deux fois plus importante que celle des salarié-es. L’importation des modes de gestion du secteur privé a, en effet, entraîné une explosion de l’encadrement et des modes de reddition de comptes. L’implantation dans nos réseaux de la nouvelle gestion publique a provoqué une multiplication des contrôles administratifs du travail des salarié-es. Dans certains cas, jusqu’à un tiers de ce temps de travail est consacré à compiler des statistiques et à remplir une multitude de rapports. Autant de temps de travail qui n’est pas consacré aux services à la population.

Par exemple, dans le réseau de la santé et des services sociaux, les employeurs ont indiqué vouloir poursuivre « leurs processus d’optimisation des ressources », notamment avec des indicateurs permettant de mesurer la durée du bain d’un bénéficiaire.

En éducation, cette tendance se traduit entre autres par une volonté des directions générales de s’ingérer dans la gestion quotidienne du personnel enseignant des cégeps. En effet, depuis 40 ans, les enseignantes et les enseignants de cégep élisent la coordination de leur département et celle de leur comité de programme. Une façon de faire qui assure la collégialité des décisions et qui respecte leur autonomie professionnelle. Les directions de cégep tentent d’y mettre un terme et de nommer elles-mêmes les coordinations.

Trop chère, l’assurance salaire

Les coupes répétitives ont également un effet négatif sur la qualité de vie au travail des travailleuses et des travailleurs. Les charges de travail s’alourdissent et les divers processus de réorganisation du travail ne visent, trop souvent, qu’à accélérer les cadences. L’accentuation de la morosité dans les milieux de travail n’est pas étrangère à l’augmentation des cas d’épuisement professionnel et de l’absentéisme au travail. Il n’est donc pas étonnant que les coûts de l’assurance salaire aient augmenté de façon significative au cours des dernières années : ils ont atteint 389,6 millions de dollars en 2013.

Plutôt que de s’attaquer aux sources des problèmes, le gouvernement propose de restreindre l’accès à l’assurance salaire, en plus d’en réduire les bénéfices, dont la durée et les prestations. Il voudrait également retirer aux salarié-es absents pour cause d’accident ou de maladie le droit de recevoir leurs prestations lorsque le diagnostic est contesté par l’employeur. Enfin, un employé devrait vider sa banque de congés avant de pouvoir toucher des prestations d’assurance salaire.

Un entêtement idéologique

Les comités patronaux sectoriels refusent de s’attaquer aux enjeux et aux problèmes qui menacent la qualité et l’accessibilité de nos services publics. Plutôt que d’entendre les solutions de milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur public, ceux-là même qui détiennent l’expertise, les comités patronaux s’entêtent, de manière idéologique, à tenter de réaliser des économies de bouts de chandelle.

Gonflés à bloc

Au lendemain de la plus grande manifestation de l’histoire des fronts communs, les militantes et les militants du secteur public s’apprêtent à perturber l’ensemble des régions du Québec afin de mettre la pression sur le gouvernement pour convenir d’un règlement satisfaisant négocié — et pourraient bien utiliser plus tôt que tard leurs mandats de grève. Un rapport de force que le Front commun prépare minutieusement depuis des mois.

Des files d’autobus — 384 très exactement — de toutes les régions du Québec convergeant vers Montréal. Des dizaines de milliers de protestataires prenant d’assaut le métro pour rejoindre le centre-ville de Montréal. En tout, plus de 150 000 personnes étaient dans la rue le 3 octobre dernier, à l’invitation du Front commun, pour se porter à la défense des services publics et des conditions de travail de celles et ceux qui y œuvrent au quotidien.

Cette forte participation ne surprend pas le président de la FSSS-CSN, Jeff Begley : « En voulant détériorer les conditions dans lesquelles nous exerçons notre travail, le gouvernement vient directement miner notre capacité à offrir des services publics de qualité. Et ça, c’est l’ensemble de la population du Québec qui en souffrirait ». Quelques jours auparavant, la CSN, la CSQ et la FTQ annonçaient avoir obtenu leurs mandats de grève tournante de six jours. Et pas n’importe quels mandats : à plus de 85 % pour la CSN et la FTQ, à 82 % du côté de la CSQ. Au moment d’écrire ces lignes, le SFPQ et l’APTS étaient sur le point de terminer leur exercice de consultation.

« De toute ma vie, je n’ai jamais vu de mandats de grève aussi forts, explique Marjolaine Côté, vice-présidente de la FEESP-CSN. Les assemblées étaient bondées : les gens ont pu non seulement exprimer toute leur colère envers les offres du gouvernement, mais également nous donner les moyens nécessaires pour débloquer nos tables de négociation. »

Il y a plusieurs mois déjà que le Front commun affirme que, compte tenu des offres méprisantes du gouvernement, le recours éventuel à la grève ne pourrait être écarté. « Ce n’est pas une mince affaire que d’obtenir des mandats de grève de la part de centaines de syndicats représentant plus de 400 000 personnes. Nous avons choisi de lancer les discussions le plus tôt possible. Dès le 31 mars, nous étions 2500 militantes et militants de l’ensemble des organisations du Front commun, réunis à Québec, pour débattre du recours à la grève, rappelle Caroline Senneville, présidente de la FNEEQ-CSN. En constatant l’ampleur des mandats, le pari semble avoir porté ses fruits ! »

« Nous devons continuer à augmenter notre rapport de force, souligne le président de la FP-CSN, Michel Tremblay. Tout au long du mois d’octobre, nous appelons les militantes et les militants du Front commun à tenir des actions de perturbation socioéconomique dans l’ensemble des régions du Québec. Et si le gouvernement continue à faire l’autruche et à ignorer notre mécontentement, nous n’aurons d’autre choix que d’utiliser nos mandats de grève. »

La percée du mouvement syndical dans le village global

Le Québec se préparait pour un référendum sur son avenir, Céline nous chantait Pour que tu m’aimes encore, et La Petite Vie devenait la seule série télévisée québécoise ou canadienne à franchir la barre des quatre millions de téléspectateurs. Une minorité de Québécois se branchait peu à peu à Internet, dont Jean-Pierre Paré, aujourd’hui retraité du Service des communications et architecte du premier site web de la CSN.

Pionnier parmi les internautes québécois, M. Paré fréquentait plusieurs babillards électroniques au début des années 90 avant la parution du web tel qu’on le connaît aujourd’hui. C’est là qu’il se familiarise avec les avancées technologiques et prend connaissance de quelques outils d’apprentissage pour bâtir des pages web rudimentaires.

Un site entre 18 trous

En 1995, il profite de son congé estival pour monter un projet HTML qu’il dévoile lors d’une partie de golf informelle avec le président de la CSN d’alors, Gérald Larose. « Ça lui a pris une minute de réflexion — peut-être moins — avant de me donner le go », explique M. Paré. Deux mois plus tard, c’était fait, la CSN était en ligne, devenant la première centrale syndicale au Québec ouverte à cette nouvelle fenêtre sur le monde. »

On y retrouvait des informations d’actualité générale, les publications de l’ancien organe officiel Nouvelles CSN, un aperçu des services confédéraux, et même la possibilité « de s’adresser directement au président Gérald Larose par courrier électronique ». Bien que ça paraisse banal aujourd’hui, c’était un développement « révolutionnaire » il y a 20 ans.

Les outils web additionnels furent bien accueillis par les membres de la CSN. « Je recevais des courriels des militants qui me disaient, c’est le fun parce que chez nous Nouvelles CSN n’est pas toujours distribué, mais maintenant, avec le site web, on y a accès facilement », se rappelle M. Paré.

L’importance d’un mouvement branché

Les tendances et les habitudes de l’univers virtuel ont beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Si en 1995 seulement 4 % des foyers canadiens étaient connectés à Internet, aujourd’hui, c’est 85 % d’entre eux qui se retrouvent sur la toile. Il est aussi important de noter que les téléphones intelligents sont maintenant présents dans près de 60 % des domiciles québécois et que plus d’un Québécois sur deux possède une tablette.

Bien que le dévoilement de son site date déjà de 20 ans, la CSN continue de se doter des outils nécessaires pour se démarquer sur le web. C’est dans ce sens qu’elle a adopté une proposition lors de son dernier congrès pour redynamiser la démocratie syndicale en développant une plateforme commune web pour outiller les fédérations, les conseils centraux et les syndicats en vue de mieux communiquer avec leurs membres.

Pour M. Paré, l’idée derrière son projet demeure aussi importante aujourd’hui qu’il y a 20 ans. « J’ai toujours été un gars qui se préoccupe de la nécessité de diffuser l’information. L’histoire du syndicalisme doit être accessible aux gens. Nos luttes, nos recherches et nos revendications doivent être à portée de main. L’information se doit d’être libre. »

La CSN travaille actuellement à la refonte de son site web, celui-ci sera en ligne au printemps 2016.

Penser, créer et agir

Le 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie s’est tenu à Montréal du 24 au 28 août 2015. Francine Descarries, professeure titulaire de sociologie à l’UQAM et directrice scientifique du RéQEF, en était l’une des principales organisatrices.

« Cette année, le thème “Penser, créer, agir les féminismes” a été choisi afin de refléter les particularités des études féministes et de prendre en compte les perspectives récurrentes et émergentes du mouvement tout en accordant une place importante à la création et à l’art », explique Francine Descarries.

Ce congrès triennal, qui a réuni plus de 1200 participantes et déléguées de divers milieux de la recherche féministe francophone mondiale, a aussi été rendu possible grâce à l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF), le Service aux collectivités de l’UQAM et le Réseau québécois en études féministes (RéQEF). Cette participation exceptionnelle est illustrée par la présence de congressistes provenant de 41 États. Cinquante d’entre elles poursuivent leurs recherches dans les pays du Sud.

Le congrès offrait la possibilité d’assister à de multiples activités : ateliers de création, projections, lancements de livres ou de revues, caucus sur des thématiques spécifiques, etc. Des chercheuses ont présenté des analyses pertinentes sur le genre, les rapports sociaux de sexe, les effets de l’antiféminisme, les transformations du travail, l’absence des enjeux de santé au travail pour les femmes, la laïcité, l’identité sexuelle, la pédagogie féministe, la maternité, etc.

« Nous avons été touchées, bouleversées et parfois même étonnées par les nombreuses présentations faites au congrès. La multiplicité des approches face au changement social et la volonté d’établir des ponts entre les divers courants et tendances nous permettent d’être optimistes pour l’avenir », affirme Mme Descarries.

Pour la professeure, ce congrès va contribuer à alimenter les travaux de recherche en cours tout en améliorant les liens entre les divers groupes de recherche. Cette rencontre de Montréal renforce la place et le rôle des féministes francophones d’ici et d’ailleurs.

L’événement international a aussi voulu célébrer, de façon particulière, le 40e anniversaire de Femmes Autochtones du Québec (FAQ). Des présentations passionnantes ont aidé l’auditoire à mieux comprendre les discriminations vécues par les femmes autochtones et les luttes qu’elles poursuivent avec courage et détermination. Viviane Michel, présidente de la FAQ, a soumis à l’assemblée un historique de cette organisation et de ses principales revendications. Joanne Ottereyes, du même organisme, a analysé la Loi sur les indiens, source d’injustices et de violence particulièrement pour les femmes autochtones. Suzie Basile, une doctorante en sciences environnementales de l’UQAT, a livré un guide de recherche élaboré avec les communautés autochtones et Carole Lévesque, professeure titulaire à l’INRS, a su faire ressortir l’importance de développer des recherches sur une base égalitaire avec les communautés autochtones.

Le congrès fut un succès. Il aura été l’occasion de remettre en question les pratiques de recherche, d’approfondir de nouvelles théories féministes, de consolider des analyses et des perspectives récurrentes, mais toujours d’actualité tout en prenant en compte l’influence de ces théories dans le domaine de l’art.

Ras-le-bol

ll fallait être dans les rues du centre-ville de Montréal, le 3 octobre 2015, pour ressentir la fébrilité, mais aussi toute la force qui émanent d’une foule compacte de plus de 150 000 personnes marchant, déterminées, d’un même pas vers un même but. On s’y sentait projeté en avant, poussé par l’énergie déployée par ces femmes et ces hommes venus de partout et d’aussi loin que Blanc-Sablon pour exprimer leur solidarité.

Dans l’histoire du Québec, jamais une manifestation syndicale n’avait réuni autant de travailleuses et de travailleurs. Mais nous n’étions pas seuls. Des étudiantes et des étudiants, des familles, des frères et des sœurs ont tenu à se trouver aux côtés des secrétaires, des enseignantes et des enseignants, des préposé-es aux bénéficiaires, des psychologues, des ouvriers, des infirmières et de tous les autres qui, jour après jour, œuvrent dans les services publics pour le bien commun.

Ces hommes et ces femmes portent en eux un idéal qui heurte profondément la vision de ceux qui, enfermés dans leur tour d’ivoire, détachés des préoccupations quotidiennes du monde ordinaire, décident sans aucun préavis de changer les choses pour le pire en coupant, en ratatinant et en détruisant ce qui a été longuement érigé, le plus souvent dans la sueur et l’action, pour rendre la vie meilleure : un État social qui n’a pas de comparateur en Amérique du Nord.

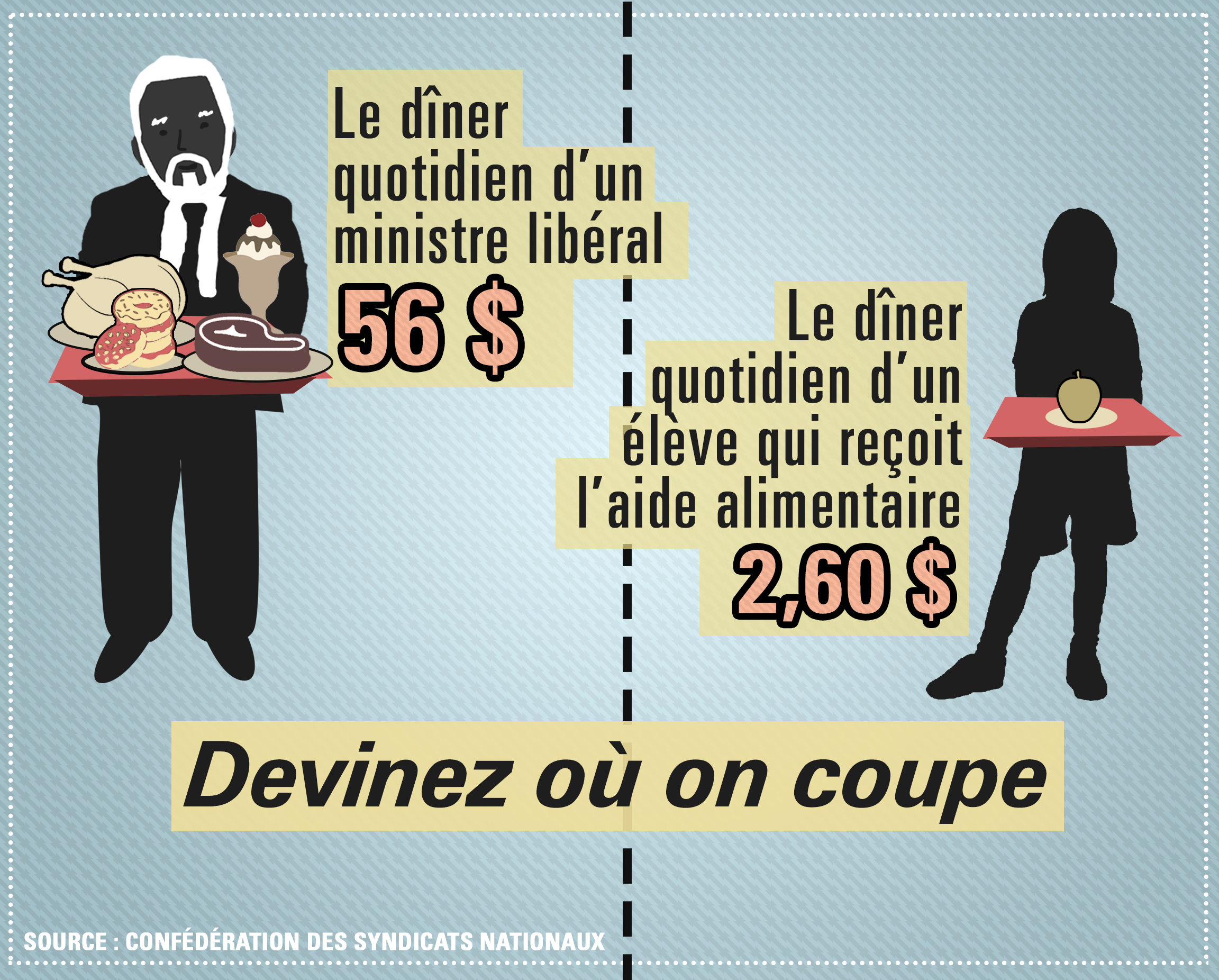

Le message lancé d’une même voix par ces 150 000 manifestantes et manifestants est on ne peut plus clair : nous en avons assez ! Nous en avons plus qu’assez de ce que les libéraux font depuis un an en imposant avec une précision chirurgicale un plan d’austérité soutenu avec ferveur par une idéologie conservatrice. Ces politiques austères visant supposément à équilibrer les finances publiques sont hypocrites. En réalité, elles ne cherchent qu’à priver le Québec de revenus pour justifier la réduction des services publics et des programmes sociaux et pour hausser les tarifs. De cela aussi, nous en avons assez. Nous leur disons : cessez de protéger cette caste qui cache des milliards de dollars dans les paradis fiscaux et appliquez une fiscalité plus équitable, nous pourrons ainsi financer ce qui nous tient collectivement à cœur.

Fragiliser et précariser

Dans cette négociation qui a cours depuis octobre 2014, nous constatons que, pour arriver à leurs fins, les libéraux de Philippe Couillard doivent inévitablement s’attaquer aux conditions de travail de celles et ceux qui rendent possible l’ensemble des services dans la santé, les services sociaux, l’éducation, les organismes gouvernementaux et la fonction publique.

Pour réduire davantage les services, ils doivent rendre plus précaires les travailleuses et les travailleurs en les transformant en pions pour permettre aux gestionnaires de les utiliser à leur guise, selon les besoins du moment. La demande patronale d’obliger, sous peine de perdre son emploi, un salarié à accepter un poste jusqu’à 250 kilomètres de son lieu de travail ne vaut pas mieux que la réforme de l’assurance-emploi qui est dénoncée d’un océan à l’autre. On voit à quel point les Couillard, Coiteux et Barrette s’inspirent des conservateurs de Stephen Harper.

Mais ce n’est pas encore assez. Ils veulent aussi appauvrir les 540 000 syndiqué-es du secteur public. Les offres salariales misérables qu’ils ont déposées sont à la hauteur de la considération qu’ils leur portent. C’est lamentable.

Le 3 octobre, à l’invitation du Front commun, nous avons été 150 000 personnes à dire au gouvernement Couillard que nous en avons ras le bol. Visiblement, les gens étaient enjoués de fraterniser et de participer à cet événement historique. Mais sous des allures festives, la colère des manifestantes et des manifestants grondait. Une colère alimentée par l’attitude méprisante de ce gouvernement vorace qui veut en finir avec les acquis du Québec et ceux des syndiqué-es.

Au cours des dernières semaines, les syndicats de la CSN se sont organisés. Partout au Québec, les assemblées générales bondées et mobilisées ont débattu des moyens de faire reculer le gouvernement Couillard. Le ras-le-bol des travailleuses et des travailleurs a été ressenti avec force. La marche du 3 octobre l’a brillamment démontré. Le vote de grève, obtenu à plus de 85 %, l’a exprimé avec éloquence.

Pour éviter le conflit, le gouvernement doit changer d’attitude dans cette négociation. Qu’il se le tienne pour dit.

Déjà confrontés à un retard de rémunération globale de 7,6 % par rapport à l’ensemble des salarié-es québécois, les travailleuses et les travailleurs du secteur public se voient proposer un gel salarial de deux ans et des modifications importantes au RREGOP qui retarderont leur admissibilité à la retraite et diminueront leur rente.

« L’austérité libérale semble s’acharner sur les femmes. Aux multiples compressions annoncées s’ajoutent les offres méprisantes du Conseil du trésor aux travailleuses et travailleurs du secteur public, dont plus de 75 % sont des femmes : un appauvrissement important, maintenant et à la retraite », soutient Francine Lévesque, vice-présidente de la CSN.

Au cours des 25 dernières années, les effectifs dans le secteur public se sont féminisés. Selon les chiffres fournis par le Conseil du trésor, les emplois du réseau de l’éducation étaient occupés à près de 63 % par des femmes en 1990 alors qu’aujourd’hui ce chiffre tourne autour de 73 %. La tendance est la même en santé, avec une augmentation de l’effectif féminin de plus de 5 % entre 1990 et 2012, pour atteindre aujourd’hui 81 %.

Avec ces données sans équivoque sur la place qu’occupent les femmes dans les réseaux publics, Francine Lévesque s’interroge sur les motivations actuelles des libéraux dans le cadre de la négociation en cours. « L’État est le plus gros employeur du Québec. Ne devrait-il pas montrer l’exemple ? Que dit le gouvernement à toutes ces femmes qui choisissent d’enseigner, de prendre soin des citoyens, de travailler auprès des plus démunis ? Et quel message envoie-t-il à l’ensemble de la population québécoise en dévalorisant ces métiers traditionnellement féminins ? »

Secteur public et vie familiale : incompatible ?

À l’automne 2014, des discussions sur l’importance de favoriser l’implantation de nouvelles mesures de conciliation travail-famille-études se sont tenues dans les assemblées des syndicats et dans les instances des organisations qui composent le Front commun. Ainsi, une des revendications syndicales déposées au Conseil du trésor le 30 octobre 2014 l’appelait à mandater les parties patronales nationales (CPN) à mettre en application les solutions concrètes identifiées sur le plan sectoriel concernant la conciliation travail-famille-études et à dégager les ressources nécessaires pour la mise en application de ces solutions.

Un an plus tard, le Conseil du trésor n’a toujours pas répondu à la demande formulée par le Front commun. Toutefois, dans les projets déposés aux tables sectorielles, plusieurs revendications patronales viennent clairement indiquer que la conciliation travail-famille-études ne fait pas partie des préoccupations du gouvernement.

Dans le réseau de l’éducation, le constat est déjà inquiétant. Pour Susie-Anne Lecavalier, secrétaire administrative au cégep du Vieux-Montréal et secrétaire générale du syndicat, les conditions de travail du secteur public qui favorisaient l’accès des femmes à l’emploi se détériorent à une vitesse folle. « Dans certains départements de notre collège, l’augmentation de la charge est bien réelle. Par exemple, à l’encadrement scolaire, un poste a été aboli, une employée est partie à la retraite et une autre a obtenu un poste ailleurs dans le collège. Ces trois salariées n’ont pas été remplacées, si bien que les agentes de bureau toujours à l’emploi de ce département ont vu leur tâche s’alourdir considérablement. Le stress qui accompagne ce surcroît de travail touche tous les membres du personnel, mais il est évident que, lorsqu’en raison d’obligations familiales on ne peut allonger nos heures de boulot, ce stress devient encore plus difficile à gérer. »

Parmi les demandes patronales adressées au personnel de soutien des cégeps, plusieurs attaquent de plein fouet la sécurité d’emploi et augmentent considérablement la précarité des travailleuses et des travailleurs. « Il est évident qu’en tant que mère de famille, je cherche une certaine stabilité d’emploi. Avec ce qui est sur la table présentement, je pourrais désormais voir mon poste aboli en milieu d’année. Et si on ne peut me replacer à l’intérieur de mon établissement, on pourrait m’obliger à accepter un emploi à 200 km de chez moi », ajoute Susie-Anne Lecavalier. La situation est tout aussi préoccupante dans le réseau de la santé et des services sociaux. Plusieurs demandes viennent mettre de sérieux bâtons dans les roues de la conciliation travail-famille-études. Une de celles-ci ouvre la porte à l’instauration d’horaires atypiques, sans entente préalable avec le syndicat, ce qui pourrait entraîner l’imposition d’une plage horaire de 12 heures consécutives.

Caroline Huard, préposée au service alimentaire à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, témoigne de l’inquiétude que suscitent ces demandes, particulièrement auprès de celles et ceux qui ont des enfants à charge. « Lorsqu’on entre dans le réseau, on travaille souvent sur des quarts de travail de nuit. Ça a été mon cas il y a 15 ans, lorsque j’ai commencé à travailler à l’hôpital. Comme mère seule, ce n’était pas simple d’organiser mon horaire, mais j’y suis arrivée. Par contre, avec la proposition sur la table actuellement, qui ferait en sorte que l’horaire pourrait sans cesse être modifié, il deviendra très difficile de mener de front vie de famille et vie professionnelle dans le secteur public. »

Toujours à la table sectorielle de la santé, la demande sur la mobilité de la main-d’œuvre, qui est sensiblement la même que celle qu’on trouve dans le cahier patronal des collèges, inquiète également les salarié-es. « Se faire imposer un lieu de travail à 100-150 km de son domicile, c’est insensé ! Cela signifie qu’il faudra lever les enfants à 5 h du matin pour les faire déjeuner… Et qui s’occupera d’eux avant l’ouverture et après la fermeture du service de garde, quand les parents devront faire deux heures de voiture pour aller au travail et en revenir », se demande Caroline Huard.

Ces mesures proposées par les comités patronaux forceront les parents, particulièrement ceux en situation de monoparentalité, à choisir entre un emploi dans le secteur public et une vie de famille.

La négociation : un moment charnière

Pour Susie-Anne Lecavalier et Caroline Huard, comme pour l’ensemble des travailleuses du secteur public, cette négociation est cruciale. C’est le moment d’exiger plus de respect et une valorisation du travail des centaines de milliers de femmes qui se dévouent au quotidien pour offrir des services de qualité. D’ici 2020, le secteur public vivra le plus important renouvellement de main-d’œuvre de son histoire. Afin de relever ce défi colossal, le Québec aura besoin de toutes les forces en présence. Le gouvernement doit mettre fin à la discrimination et s’assurer dès maintenant d’offrir des conditions salariales et de travail décentes pour toutes et tous.